2011-11-18

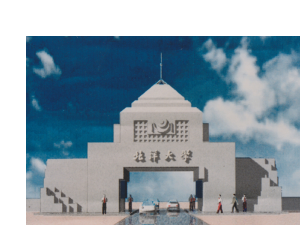

巍巍挺立在卫津河畔的北洋大学—天津大学的主大门(见图一),现在不仅是代表着中国近代教育史上第一个高等学府的尊严、凝重、实事求是的精神实质,而且也成为中国正在崛起的第三个国际大都市—天津市的象征之一。

图一 1995年10月2日刚建成的母校正门等待揭幕

众所周知,当年国立北洋大学的原址在天津市的西沽,自1895年建校以来历经沧桑坎坷,仍在桃花霭霭的大运河旁熌烁着昔日的光茫。1951年新中国刚刚建立时百废待兴,中央人民政府的重要决策就是要迅速发展教育事业;决定在全国高等院校中进行院系调整,整合全国的优势教育资源,加速培养祖国建设所急需的人才。天津市人民政府配合教育事业的发展,将位于天津市南部卫津河畔的六里台和七里台大片沼泽地带划给了天津大学。于是就有了填土造地,迅速建起了一片红砖灰瓦简易建筑,并在七里台东面临河筑起了四个“大柱子”,正面刻着毛主席书写的“天津大学”——这就是北洋大学更名为天津大学后的第一个校门。

随着时间的推进,从这个四根柱式的大门中培养出了一批又一批的建设祖国的优秀人才,他们奔赴了祖国的四面八方,肩负起建设祖国、保卫祖国的重任,为社会为人民做出了应有的贡献!为母校赢得了世人的赞誉与辉煌!

面临母校百年华诞即将到来之际,每位学子的内心都充满了感恩的心情,如何将广大校友的心愿凝聚起来并表达在一个共同认可的“点”上,成为当时北京校友会思考筹划的焦点。1993年北京校友会首先提出口号是“百年校庆,百元捐资”,目的是能使每位校友都有机会表达自己报恩母校的心愿。这项活动得到了校友总会和天津校友会的赞同与合作,开始在全国校友会中开展。当时对集资的用途并未明确提出,随着形势的发展,北京校友会考虑借母校百年华诞之际,集中海内外校友集资之力,建筑一座庄严、宏伟的母校正门,以表达广大校友和在校师生员工、继承过去一个世纪以来的光荣传统,开创下一个世纪辉煌业绩的宏伟气势和鸿鹄之志。1994年9月26日母校召开了庆祝百年校庆筹备工作校友代表会议,各地有32个分会56位代表参加,北京校友会派出唐奇(1948年北洋机械系毕业)、王桂五(1950年化工系毕业)、葛希章(1957年机械系毕业)、赫金祥(1964年机械系毕业)、王振渝(1965年动力系毕业)等五人参加。在9月26日下午的全体代表座谈会上,北京校友会代表葛希章带头提出了由东(威海市)、西(乌鲁木齐市)、南(深圳市)、北(哈尔滨市)、中(北京市),再加上台湾、香港和美国校友会,共同捐资共建母校的正大门,并在大门的基石上镌刻捐资校友会之名称,有海内外校友和全校师生员工共建母校之深刻含意。受到了与会代表的热烈赞同,特别是代表四个方面的校友会当场承诺支持共建母校正门。在9月27日上午会议发言中,成都、广州、浙江、湖南、黑龙江、陕西、山东、唐山、济宁、秦皇岛、牡丹江等各地校友会均以本地区的集资方式表示支持母校百年大庆,共建校门。当时负责学校总务和基建的副校长高家新还邀葛希章到他的办公室,磋商下一步具体运作的方案。北京代表回京后即向校友会作了汇报,并研商了具体落实的步骤。

首先是落实这座校门的建筑方案,北京校友会委托1962届建筑系研究生毕业的布正伟(时任中国民航机场设计院总建筑师)担任主任设计。唯一的要求就是“大门方案”要能代表母校在新的一个世纪里继承母校传统,勇攀世界高峰。要让这个大门建成后在一百年内不过时,不被推倒重修。他在接受任务后感到既光荣而又艰巨,要在短短的一个多月时间里日以继夜地工作(当时他单位的工作已很繁重)才有可能完成。出于对母校的真挚热爱,他认真设计构思了北洋大学—天津大学的主校门,其效果图如图

图二 主校门效果图

图三 介绍设计方案

北洋大学—天津大学的主校门是极富有纪念性,而又具有强烈标志性的建筑。为使一百年前建校时的社会文化背景与九十年代跨世纪的时代精神均融于该建筑物之中,经多个方案比较、推敲,决定在其空间形体的艺术表现中,取水平展开且向上呈金字塔收束之势,两侧以层层叠置交错的“阶梯”式浮雕造型相呼应,突出表现“书山难行”与“北洋—天大校友不畏艰险勇于攀登的精神”。主校门高13米多,顶部开口,意思是可沐浴阳光雨露。地面上嵌有100块“地标石”,隐喻母校所走过的漫长路程。整体艺术形象极富雕塑感,并与校园环境相协调,庄重、雅典,在全国高等院校的校门建筑中,出类拔萃,独树一帜。

1994年底完成设计后,又经北京的几位建筑系毕业校友切磋建议完善方案。1995年2月,在北京校友会召开的百年校庆筹备工作报告会上,布正伟向校友们说明校门的设计构思及含意(见图三)。于1995年3月呈交母校审定。

当时还有一个方案是由建筑系潘家萍教授设计的,最后母校领导决定选用了北京方案。 主校门的建设方案确定后,建设资金成了当务之急。在1994年的母校百年校庆筹备工作会议上,五个地方校友会商定由北京校友会牵头具体操办此事,北京校友会责成常务理事葛希章主要负责此事。为了加速校门资金的落实,北京校友会带头承诺集资10万元以上,在5月底前将资金汇往母校。并于1995年4月22日向四个地方校友会发出了“关于集资筹建母校大门的商函”,和五个地方校友会联合向海内外校友会发出的“关于百年校庆集资筹建母校大门的联络函”,函中说明了筹建母校大门的意见、集资的数量、酬谢办法和五个发起校友会及校庆办公室的联系方法。

1995年元月北京校友会已经在北京地区校友中散发了“百元捐资活动的谢忱办法”,为了加速集资北京校友会常务理事王振渝主动动员了同在城乡建设部工作的中国建设工程(集团)总公司总经理马挺贵校友(1962年土建系毕业)。当时中建总公司每年都从母校的毕业生中吸纳优秀人才,总公司及其附属部门已有校友达两千余人,仅公司领导层司局级干部就有七人。这些母校学子都怀有强烈的回报母校的情感,所以当马挺贵倡议为百年校庆捐资建校门时,受到公司上下校友们的一致赞同,集资三十万元汇往母校。

1995年2月26日北京校友会在中共中央组织部召开的“庆贺母校百年大广筹备工作大会”上(这是北京地区第二次大型校友集会活动),到会的许多校友都踊跃捐献(见图四),以表达他们热爱母校、感恩回报的赤子之心,也对筹建母校大门作出了应有的贡献。

图四 校友们在会上踊跃捐资的情景

香港校友会会长古宣辉(1955年土木系毕业)到京参加全国人大常委会会议之际表示:为了庆祝母校百年校庆,香港校友会拟捐资10万元(港币),参与修建母校正门的活动,以表达在港学子们的对母校的感恩心情。

1995年10月2日一座雄伟、庄严、典雅的北洋大学—天津大学正校门正式揭幕,它向全世界宣告中国近代高等教育的第一个学府已经历了一个世纪,正在以“实事求是”的精神继承着学校传统,不畏艰险,勇攀高峰,争创一流,阔步迈向新世纪!

(布正伟、马挺贵撰稿,以毕业年限为序,由葛希章执笔完成)